O livro, essa resistência encadernada

- Publicado: Quinta, 19 de Novembro de 2020, 11h58

- Última atualização em Quinta, 19 de Novembro de 2020, 11h58

- Acessos: 1049

Em tempos difíceis, ler e descobrir livros continuam sendo uma forma de entreter a mente e apaziguar a alma

Por Marcello Rollemberg

Arte: Jornal da USP

Em tempos de pandemia, quando as atividades mais normais parecem dificultadas, o cotidiano exige esforços maiores do que a boa vontade exige e o divertimento, por vezes, se resume – para aqueles que têm um pouco de bom senso e não saem flanando por aí sem máscara e como se não houvesse amanhã – a maratonar séries na TV, as estantes caseiras podem ser uma solução. Um livro, mesmo que aberto a esmo, pode servir de bálsamo para tempos difíceis. “Um livro deve ser o machado que partirá os mares congelados dentro de nossa alma”, escreveu Franz Kafka, quase que antecipando em décadas o oceano petrificado no gelo da ignorância, do negacionismo e do vírus persistente em que estamos navegando desde o começo do ano, muitas vezes com a sensação de que essa deriva não acabará nunca.

A Biblioteca de Holland House, em Londres, antes de ser destruída pelos bombardeios nazistas – Foto: Domínio público/Wikimedia Commons

Mas o livro, para todos os paladares – dependendo da exigência e do gosto literário de cada um -, está aí para mostrar que, mesmo em tempos terríveis, sua resiliência e sua persistência em servir de machado afiado permanecem. Ao longo dos séculos o livro e todas as suas encarnações – ou encadernações – foram ao mesmo tempo risco e solução, inimigo perigoso a ser perseguido e aliado incondicional em tempos difíceis. Porque, como disse o filósofo e escritor romeno Emil Cioran, “o livro deve remexer as feridas, deve mesmo provocá-las. O livro deve ser um perigo”. Um perigo, diga-se, para seus detratores e antípodas, aqueles que veem naquelas páginas cheias de palavras um desafio que não deve ser vencido, mas sim eliminado. Definitivamente. Seja o livro como um rolo de papiro, um palimpsesto em pergaminho ou brochuras em papel, ele sempre representou aquele perigo que os poderosos autoritários sempre temeram: o livre pensar. “Um povo que lê é um povo que pensa. E um povo que pensa é um povo que se rebela”, escreveu, lá se vão quase mil anos, um monge medieval em uma carta que encontra paralelo no O Nome da Rosa, de Umberto Eco, aquela história em que pessoas morriam porque queriam ler um livro proibido. Então, qual a solução? Queimar livros. Os romanos, os muçulmanos mais extremistas, a Igreja e sua inquisição, os nazistas. Na falta de queimar autores, queimavam suas obras. Mas não adiantou nada. O livro resiste. Não como algo tátil, concreto, preso entre duas capas. Mas como ideia.

Livros vivos

Em uma conversa há alguns anos, o escritor argentino Alberto Manguel, uma das maiores autoridades no estudo do livro e da leitura, me contou a história dos prisioneiros em campos de concentração nazista que, na falta do que ler – livros são perigosos, lembram? -, contavam as histórias lidas e memorizadas a seus parceiros de desdita, aliviando – ou tentando aliviar – a dor que muitas vezes se traduziria em Cyclon B. “Eles eram os verdadeiros livros vivos”, me disse Manguel, fazendo referência aos living-books do romance Farenheit 451, de Ray Bradbury, no qual bombeiros não apagam incêndios, mas queimam livros. Esses “livros vivos” eram pessoas que, em tremendo ato de coragem e subversão, mantinham a ideia dos livros contando as histórias que haviam lido. Porque, como foi dito lá no começo desse texto, o livro é resistência e resiliência. E solução para tempos difíceis – muito difíceis.

Tomemos, então, duas fotos. Duas guerras: a Primeira, aquela que colocou o mundo à força no século 20, e a Segunda, aquela que quase pôs o mundo todo a perder.

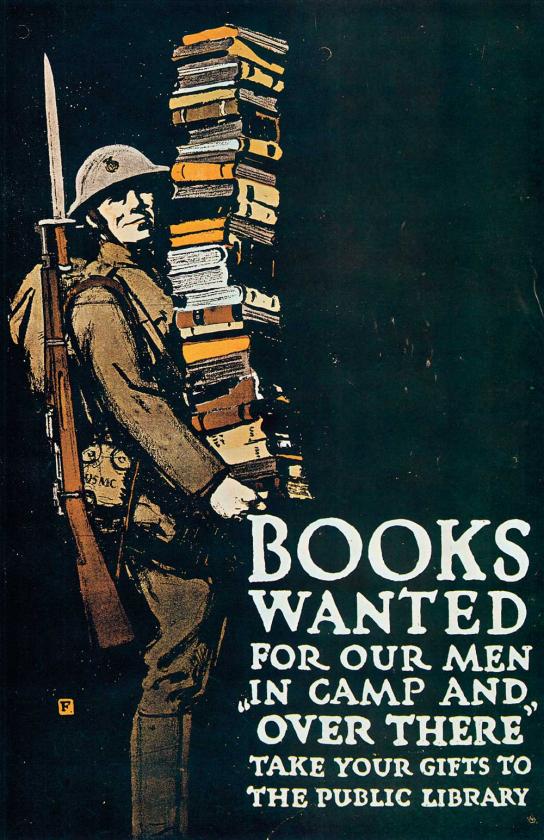

Imagem da campanha da Biblioteca Pública de Nova York, em 1918, para arrecadação de livros que seriam enviados aos soldados na Primeira Guerra Mundial – Foto: Universidade de Michigan

Pilha de livros destinados aos soldados na guerra, em frente à Biblioteca Pública de Nova York, em 1918 – Foto: Universidade de Michigan

Na primeira foto, uma pilha enorme – 10 metros, talvez? – de livros se avoluma em frente à biblioteca de Nova York. Para quê? Servir de alento aos soldados que lutavam em trincheiras na guerra europeia. Os livros recolhidos seriam, então, enviados ao front e se tornariam o alento para aqueles soldados. Em uma semana de março de 1918, foram doados 1 milhão de livros. Para o pesquisador espanhol Alfonso González Quesada, a leitura “foi uma atividade vital, que restituía a humanidade arrebatada por aquela carnificina cotidiana”. Tempos duros e seu remédio para a alma.

O livro resiste. E inspira (acima, a Biblioteca de Holland House, em Londres, 1940) – Foto: Domínio público/Wikimedia Commons

Outra foto, ainda mais emblemática. Uma biblioteca – a de Holland House, em Londres – e seus leitores. Muitos perscrutando prateleiras, outros com um livro aberto na mão. Detalhe: qual a casa de Vinicius de Moraes, aquela biblioteca não tinha teto, não tinha paredes. Mas tinha livros. Porque ela havia sido bombardeada pelos aviões nazistas durante as Blitze sobre a capital britânica em 1940. Mas isso não impediu que, em meio à balbúrdia e aos horrores da guerra, pessoas fossem à biblioteca parcialmente arrasada e buscassem livros. Outra solução para a ânima – ou para o ânimo.

Então, o livro resiste. E inspira. Mesmo em um país onde se tornou quase clichê dizer que não se lê. Ou se lê pouco. Ah, é? Então vá tentar entrar no site da Festa do Livro da Edusp (edusp.com.br/festadolivro), que este ano – culpa do corona – está sendo virtual, até o dia 15. E não entremos no mérito da sensação sensaborona de se procurar livros sem tocá-los ou cheirá-los, naquilo que Holbrook Jackson chamou de “os sentidos do livro”. O importante é buscá-los, seja como for. Mas voltando ao site: tente entrar lá. Tente. E boa sorte. Porque ele vem travando o tempo todo. A razão? A multidão que está à procura de livros, livros à mancheia, diria Castro Alves. Mas não desista. Vale a pena a resistência.

Jovem lê um livro sentado em meio às ruínas de uma livraria de Londres após ataque aéreo dos nazistas em 8 de outubro de 1940 – Foto: Domínio público

Porque até nisso o livro é transgressor, levando-nos a uma insistência que parece desnecessária. Mas não é. E muitas vezes nos obrigando a pequenos delitos, como enganar em casa a quantidade de livros que se comprou. O professor Antonio Candido contava uma história deliciosa: a do igualmente professor Sérgio Buarque de Holanda que gastava muitas vezes – a exemplo de Erasmo de Roterdã – o pouco dinheiro que tinha comprando livros. Mas, para não dar na pinta e levar bronca de d. Maria Amélia, sua mulher, acabou por traçar um ardil: ele chegava em casa, ia direto para a porta dos fundos, onde, com uma batidinha leve, alertava à empregada que havia chegado. Então, o autor de Raízes do Brasil entregava as sacolas carregadas de volumes e ia, faceiro e com as vastas mãos abanando, entrar em casa pela porta principal. Cumprimentava a todos, beijava a filharada e se enfurnava no escritório. Onde, àquela altura, os frutos da sua pequena e justificada transgressão o esperavam. Cúmplices.

Fonte: Jornal da USP

Redes Sociais